Übersetzungsbetrug im digitalen Zeitalter

In der zunehmend digitalisierten Übersetzungsbranche nimmt ein bislang wenig beachtetes Phänomen drastisch zu: organisierter Übersetzungsbetrug. Was harmlos klingt, ist in Wahrheit ein komplexes Netzwerk aus Fälschungen, Identitätsdiebstahl und systematischer Irreführung – mit spürbaren Folgen für Unternehmen, die auf qualitativ hochwertige Sprachdienstleistungen angewiesen sind.

Gefälschte Übersetzerprofile, gestohlene Lebensläufe, manipulierte Webseiten – die Methoden der sogenannten „Translation Scammers“ sind professionell und gut koordiniert. Teilweise werden hunderte Fake-Identitäten erstellt, mit echten Namen und Fotos echter Sprachmittler, kopierten Referenzen und akademischen Abschlüssen, die in dieser Form nie erworben wurden. Die betrügerischen Profile wirken auf den ersten Blick seriös, teilweise sogar überzeugender als die echter Fachübersetzer.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel erlebten wir in Form einer betrügerischen Webseite, angeblich ein Übersetzungsbüro für die finnische Sprache. Die optisch professionell gestaltete Webseite wies aber bei näherem Hinsehen zahlreiche sprachliche und strukturelle Fehler auf – ein klares Indiz für mangelnde Qualität und fehlende Fachkenntnis. Ein Blick in das Betrügerverzeichnis von translator-scammers.com bestätigte den Verdacht. Dennoch gelingt es Betrügern regelmäßig, an lukrative Aufträge zu gelangen. Die Folgen: fehlerhafte Übersetzungen, Projektverzögerungen, rechtliche Risiken – und nicht zuletzt ein erheblicher Imageschaden für die Branche.

Auch Übersetzende selbst sind betroffen

Doch nicht nur Auftraggeber werden Opfer solcher Machenschaften. Zunehmend geraten auch Übersetzerinnen und Übersetzer selbst ins Visier. In einem besonders perfiden Betrugsszenario erhalten sie scheinbar seriöse Aufträge, bei denen echte, umfangreiche Texte zur Übersetzung übermittelt werden. Nach Abschluss eines ersten Teils des Projekts wird schließlich ein Zahlungsvorgang angekündigt – allerdings unter der Bedingung, dass zur „Authentifizierung“ oder „Verifizierung“ ein Geldbetrag auf ein ausländisches Konto überwiesen werden muss. Die Begründung klingt auf den ersten Blick plausibel: Sicherheitsvorkehrungen oder internationale Zahlungsrichtlinien.

Doch das eigentliche Ziel ist ein finanzieller Trick: Durch das Prinzip der sogenannten Sunk-Cost-Fallacy (versunkene Kosten) werden die Übersetzer psychologisch unter Druck gesetzt, den geforderten Betrag zu zahlen. Frei nach dem Motto: „Ich habe bereits so viel Arbeit investiert – das lohnt sich nur, wenn ich jetzt auch bezahlt werde.“ Tatsächlich wird nach der Überweisung der Kontakt vollständig abgebrochen, das Honorar nie gezahlt und das investierte Geld geht unwiederbringlich verloren. Immer wieder klagen Kolleginnen und Kollegin ihr Leid, was zeigt, wie gezielt solche Täuschungsmanöver heute eingesetzt werden.

Seriöse Anbieter wie unsere Übersetzungsfirma ReSartus sehen sich dadurch mit einem wachsenden Problem konfrontiert. Während sie großen Wert auf Qualitätskontrolle, transparente Prozesse und verlässliche Fachkräfte legen, unterminieren diese kriminellen Strukturen das Vertrauen potenzieller Kunden in den gesamten Berufsstand. Besonders kleinere und mittelständische Sprachdienstleister geraten dadurch unter Druck, da sie zusätzliche Ressourcen aufwenden müssen, um sich abzusichern.

Wie man Betrug erkennen kann

Zwar reagiert die Branche mit verschiedenen Gegenmaßnahmen – darunter Watchlists, Meldeplattformen und öffentlich zugänglichen Datenbanken betrügerischer Profile –, doch der Aufwand bleibt hoch. Umso wichtiger ist es, die typischen Anzeichen solcher Scams zu erkennen. Auffällig ist etwa, dass betrügerische Bewerbungen oft von kostenlosen E-Mail-Adressen stammen und massenhaft verschickt werden – meist ohne Bezug zum konkreten Projekt oder ohne personalisierte Ansprache. Auch auffällig günstige Preise, ungewöhnlich schnelle Lieferzeiten und das Fehlen jeglicher Webpräsenz oder professioneller Referenzen sollten stutzig machen. Ein weiteres Warnsignal sind unvollständige oder widersprüchliche Lebensläufe – etwa wenn angeblich jahrelange Erfahrung in Fachgebieten angegeben wird, ohne dass sich konkrete Arbeitsproben oder Auftraggeber nachvollziehen lassen.

Technisch lassen sich viele Fake-Profile daran erkennen, dass sie kopierte Inhalte verwenden – oft wortgleich mit anderen vermeintlichen Übersetzern im Netz. Tools zur Plagiatsprüfung oder einfache Suchanfragen nach Textpassagen oder Profilbildern können helfen, solche Duplikate aufzudecken. Nicht selten tauchen dieselben Angaben auf mehreren Plattformen mit nur minimalen Abwandlungen wieder auf. Auch Profile auf Freelance-Plattformen sollten sorgfältig geprüft werden: Eine hohe Anzahl an durchweg positiven Bewertungen in sehr kurzer Zeit kann ebenfalls ein Hinweis auf Manipulation sein.

Für Auftraggeber ist es entscheidend, bei der Auswahl von Sprachdienstleistern genau hinzusehen. Persönlicher Kontakt, klar definierte Kommunikationswege, transparente Projektabläufe und ein nachvollziehbares Qualitätsmanagement sind zentrale Kriterien für die Seriosität eines Anbieters. ReSartus etwa setzt bewusst auf langfristige Kundenbeziehungen, eine klare Identität im Netz sowie individuell ausgewählte Fachübersetzer – mit dem Ziel, sich deutlich von anonymen, intransparenten Massenanbietern abzugrenzen.

In einer Welt, in der professionelle Täuschung per Mausklick erzeugt werden kann, ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Skepsis notwendig. Denn wo Sprache zum Werkzeug wird, entscheidet nicht nur das Ergebnis – sondern vor allem der Weg dorthin. Und der beginnt mit Vertrauen.

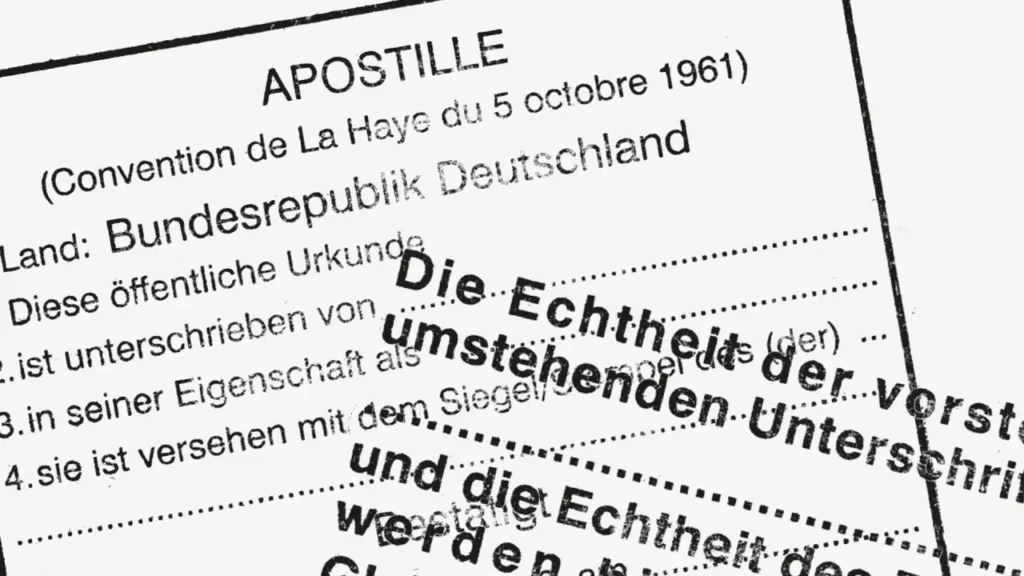

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future

Kleinunternehmer & Rechnungen

Vegane Sprache – Es geht um die Vurst

Barrierefreie Texte – Leichte Sprache aus Übersetzersicht

Zwischen Deadline und Diplomatie

Warum Lokalisierung mehr ist als Übersetzung

60. Theodor Heuss Preis

Die unsichtbare Gefahr: digitaler Übersetzungsbetrug

Geplante Anpassung des JVEG

Freiberufler-Visa in den VAE

Auswandern nach Dubai

Kürzungen und Restriktionen – Dolmetscher und Übersetzer in der Krise

Brücken bauen beim Wilhelm-Bock-Preis

Förderprogramme für Sprachmittler im Gesundheitswesen

Inklusion in der Bildung: ReSartus ermöglicht internationalen Austausch

Die Zukunft des Remote-Dolmetschens – virtuelle Konferenzen

Die Rolle der KI in der Übersetzungsindustrie

Hiiios – Der Videodolmetschdienst von ReSartus

Auswandern aus Deutschland

ReSartus unterstützt das 43. Erlanger Poetenfest

Vorbereitung für die Weltklimakonferenz COP28

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future